オーストラリア メルボルン大学 化学工学科 David

V. Boger教授の研究室でVisiting Research fellow

Grade Ⅱ(博士研究員)として働きました。

知る人ぞ知る、『Boger(ボガー)流体』のBoger教授

なぜ僅か足掛け6ケ月の短い滞在だったのかと言うと、「後期に学生実験があるから帰って来い」と(日本の)教授に言われていたからです。さらに、この年のはじめは○○○真理教という団体がサ○ンというとんでもない化学物質を使った事件が摘発されたばかりで、出国関連の書類の審査に時間がかかり、予定より1週間遅れてメルボルン大学に到着しました。

School of Chemistyで。左端は知る人ぞ知るPeter

Scales博士。

右端は粒子の凝集、分散特性を計算するとき、反発力VAを計算する際に

よく使う式を開発されたT. Healy教授。このグループのAFM(原子間力顕

微鏡を使った研究は世界一といえるでしょう。写真右の壁にかかったAFM

の写真(切れている)は雑誌「ラングミュアー」の表紙にもなった。

研究について →  クリック (「分散系レオロジー」へジャンプ) クリック (「分散系レオロジー」へジャンプ)

オーストラリア英語について →  クリック クリック

生活全般について ↓

-------------------------------

生活全般について

はじめ頃

4月20日 マイケルというアメリカ人の研究員が研究室の案内をしてくれた。彼は話すスピードがめちゃくちゃ早い。話すだけ話して、Sounds

good?(いい感じかい?、とでも訳すのか?)と言うのが彼の特徴のようだった。最後に私が常駐する個室に案内してくれ、Sounds good?と言って、マイケルは去っていった。

4月21日 自分の部屋をもらって一安心。荷物を整理し、大学の近くのまずいサンドイッチ屋で昼をとった。しかし、その帰り、自分の部屋のあるビルの位置が分からなくなり、うろうろしていると、1人が近寄ってきて、「○○にはどう行ったらいいのか?」と聞いてきた。自分も今どこにいるのか分からないのに。「すみませんが私もこの辺は不慣れなもので

I am also a stranger here.」 (なんだか中学生の時に暗唱させられた感じのする懐かしい文章)と返事をした。約5分後、依然として自分の居場所が不明であった。その時、1人の男が「おー」というような顔をして近づいてきたかと思うと、また道を聞いてきた。また自分の腕を指しながら、「Time,

time.」と声をかけられることが多い。はじめは「何だ?」と思ったが、時間を聞いているようだった。

4月24日 研究室のメンバーに紹介される。総勢13人。(これはかなり多いといえる。)1人1人が自己紹介をしてくれたが、それぞれの英語にまだ慣れていないし、ぼそぼそ言う人もいて名前はほとんど聞き取れなかった。メモには「ターミネーター」、「黒ぶちのめがね」、「金時計の青年」、「髪を結んだ男」、「もぐら」...などと、とりあえず特徴を書いた。誰が雇われていて、誰が大学院生なのかも良く分からなかった。

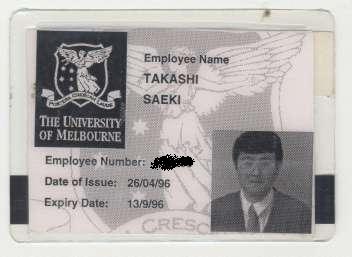

4月26日 大学の人事課に呼ばれ、「私はあなたの担当です」と、20歳半ば(と思う)の女性が現れた。いきなり「写真を撮ります、スマ~イル」と言われてデジカメで写真をとられたと思うと、あっという間に写真入りの職員証が手渡された。今でこそ驚かないが、7年前のこととなると、結構進んでいる。

大学職員証 兼 図書館のカード 兼 化学工学科ビルのカードキー

↓

それから職員としての心得(何とかのpolicyという印刷物が多くあった。日本の大学ではこれほどパンフ類が整備されているだろうか?)や制度やその他もろもろの説明を受けた。しかし、不慣れな単語が多く、よく分からない。最後に、「今回の契約が終わって帰国した後、また縁があってオーストラリアに来て働くことがあるか?」と聞かれた。そんなことはわからないと思ったが、「もしこれが最後なら今回分の積立金を帰国時に渡す」といっていた。そこで、「これが最後と思ってお金をもらったが、また来ることになったらどうなるのか?」と聞くと、「そのときは渡した金を返してもらって、それにさらに積み立てる」、などとめんどくさいことを分かりにくい英語で話してきた。『しかし、何の金なんだろう?』という根本的な疑問は何も解決されなかった。彼女はパンフレットを使って説明していたが、その表紙の単語1つの意味が分からず、かといっていまさら聞けもしないし、分かった顔をしてその話題は終わった(後で単語の意味を調べたら「老齢年金」であった。)

給料を振り込むので銀行口座を開設するように言われた。これはまたやねこい(方言?)ことになった。

銀行口座の開設

だいたい『銀行口座』は英語で何というのか? 和英辞典で調べると『bank

account』とあった。「I want to open a bank

account.(口座を開設したい)」という例文もあった。「これで行ける!」 早速銀行へ。これも適当に目のついたところに行った。列に並び、自分の番になった。カウンター越しに、「I want to open a bank account.」と言うと、「What

kinds?」と聞かれた。「えー、口座に種類があるのか、そんなことは和英辞典には無かったし...。当然だが。」 「Normal

one(普通の)」とごまかして答えたが、全然ダメだった。それから口座の種類や特典などを延々説明され、「私はとにかく大学の給料を振り込んでもらうための口座がいるんだが...」を繰り返し、それでも何とかカードをもらうまでにこぎつけた。「Passwordは郵送されます。」との説明を聞き、銀行をあとにする。数日後、そのとおりPasswordが郵送されてきて、給料も2週間ごとに振り込まれるようになった。

毎週水曜日

毎週水曜日は11時から研究室のミーティングがある。教授から多方面に関する報告や指示があり、その後、1人1人が先週何をしたかを話す。「Takashi!」と呼ばれ、毎回ビックとしながらも、とにかく話す。Boger教授はアメリカ人で、早口である。私はたまに教授の質問が聞き取れず、「Sounds

good?」のマイケルが仲立ちしてくれるが、ほぼ同じスピードで質問を繰り返しているだけで、あまり役に立たなかった。この報告会が終わって一安心し、木、金曜日をのほほんと過ごすと、「次の水曜日に何を報告しようか」と月曜日にあせることになる。今、私の研究室で水曜日に報告会を行っているのは、ただの偶然の一致であり、私が味わった緊張感を学生にも、と思った訳ではない。

4月×日 カプチーノ事件 その1

こちらの人はコーヒーに牛乳の泡を浮かべたカプチーノというのをよく飲む。自分の部屋があるビルの近くでも売っているので、毎朝買っていた。×日はたくさんの荷物をリュックにいれて通勤し、カプチーノを片手に部屋に入った。「やれやれ、重かった」、とコップを机の上に置き、リュックを降ろしたとき、あまりの重さで反動がつき、コップに直撃した。机の上は一面真茶色となり、重要書類が濡れてしまった。その日の午前中は、これらの書類を干し、コピーし直すことに費やされた。

4月25日~ 住居探し

メルボルンに着いて、しばらくは大学の用意してくれたゲスト用の部屋に住んでいた。といってもベットルームが2部屋、応接間とキッチンがついた広い所で、家賃はA$250/weekだった。オーストラリアでは家賃は1週間あたりで表記し、これに4.345をかけると1ケ月分の家賃が求められる。当時のrateで計算すると、月約9万円ということになる。しかし、自分で探すのもめんどくさいし、ずっとここでも良いかな、と思っていたが、Boger教授に「A$250/weekは高いので、住む所をまず探してから大学に出て来い」と言われた。どうやって探すのか?? real

estate agent(不動産)という看板をかけた店はよく目にしたが、何も調べないでいくのは、銀行口座開設の二の舞になりそうだった。

ところがここで幸運が。ゲスト用の部屋がある建物は実は学生の寮で、ここに日本人の女の子が住んでいた。彼女から大学の掲示板にアパートの情報があることを聞き、早速見に行った。家具つきでA$180/weekのアパート(Flat)を選び、大家さん(モナッシュ大学の先生だった)とコンタクト、敷金(Bond)1ケ月分を納めて契約完了。電話や水道の手配も何とかこなし、ようやく落ち着いた。

5月○日 カプチーノ事件 その2

4月×日以来、カプチーノを買うことは慎んでいたが、実験が一段落し「久しぶりにまたカプチーノでも買うか」という気持ちになった。部屋に入って机の上にコップを静かに置き、倒さないように机の端に移動した。そしてノートパソコンの電源をいれ、仕事を始めて1分もしないうちにコップに手があたり、キーボードの一部がカプチーノの水たまりに埋没していった。パソコンは10秒程度正常な動きをしていたが、いきなり画面がでたらめになり、動かなくなった。その日の午後、スーパーにドライバーセットを買いに行き、パソコンの修理をしてはみたが、結局部品を(日本の)大学に送ってもらう依頼のファックスを手書きで書く羽目になった。

5月以降のエピソード →  クリック クリック

研究室のスタッフ、学生などなど

|