新日本製鉄株式会社の社員だった頃

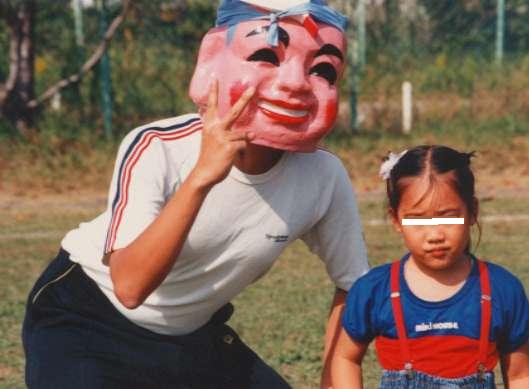

修士を卒業して入社したので、もうずいぶん前のことになります。入社試験の面接は3人の面接官がそれこそ機関銃のように質問をされ、その質問が「私の修論の内容を知っているのだろうか?」と思うぐらいに的を得ていて、それどころか、「それはどうしてと思いますか?」と突っ込んだ質問をされ、「何かすごい会社なんだなあ」と思いながら返答していたことを覚えています。 当時、会社の規模は資本金が3000億円、社員は6万人、売上高は1兆円代だったと記憶しています。入社の同期生は250人程度、全国の大学から博士、修士、学士を万遍なく集めたような、本当にいろんな同期生がいました。 東京本社での全体研修の後、3グループ(1グループ70〜80人)くらいに分かれ、私は千葉県の君津製鉄所で研修を受けました。特に思い出に残っているのは三交代研修です、といっても、もうだいぶ忘れてしまいましたが。高炉工場に配属され、色々な方に色々教わった気がします。高炉で食べたソーメンもおいしかった。しかし、私にとってこの体験はある種のカルチャーショックでした。こんな職場があり、こうやって鉄が作られ、その中に無数の技術が生かされているという感じがしました。熱延工場を見学したときは日本の技術のすごさに感動して、しばらくその場を動けなかった。 6月に設備技術本部というエンジニアリング部隊に配属となり、現在、北九州のスペースワールドを見下ろす高層ホテルになっているあたりのビルで、水を扱うプロセスの設計をしていました。「鉄1トンを作るには水が100トンいる(150トンとも)」と言われ、その部署では水の供給から循環利用、水処理設備など、幅広い設備の設計業務がなされていました。設計自体は化学工学科出身の私には受け入れやすい内容でしたが、装置の仕様書を作成したり、入札業者と技術的な打ち合わせをしたり、コスト試算をしたり、図面と実際の装置や配置を見たりすることが、かなりの勉強になりました。それまで教科書のみだった世界がぱっと開けた感じがしました。これに関しては社内よりも社外の方々から教わる機会が多かったように思います。私が担当したのは新設される研究所の実験排水処理設備や生活排水処理設備の基本設計、独身寮の設計などです。また開発業務にも関わっていて、入社2、3年目は1週間千葉県に出張し、ビジネスホテルから君津製鉄所に通って実験をし、次の1週間は北九州に戻ってデータ整理や次週の出張の計画を立てる、という生活をしていました。 それからよく宴会で女装をさせられました。職場には先輩から受け継いだ女装のセットがあり、宴会の当日はこれをもって出社し、夕方、宴会場に行く途中に消耗品のストッキングだけをスーパーで買っていました。「領収書下さい」などと言って。しかし、それ(女装)が結構さまになっていたようで(自分でもそう思っていた)、先輩の結婚式でも余興だけに招待されました。 新米社員だったので、色々な会の企画の取りまとめや会計、運動会の準備や進行、職場旅行の企画や手配など、なんだかんだやらされましたが、それが自分にとって大いに役に立っているスキルの1つだと思っています。  ← 職場の運動会で。 ← 職場の運動会で。娘ではありません(この頃はまだ独身でしたもので)。私がこんなかっこでうろちょろ していたら、 「一緒に写真を撮りたい」と言ってくれた見知らぬお嬢さんです。 近年、定年まで雇用という考えはだんだんなくなってきましたが、それでも一度入った会社をやめるということは大変なことです。 今でも当時の同期の何人かとは連絡をとっていますし、現在、一緒に仕事をしている人もいます。生きている以上、「あれは無駄な期間だった」ということは絶対無いはずです。それはそれとして生かしていけばいいのですが、しかし、ことを起こすということは大変なことです。 |

バック |