山口大学大学院創成科学研究科 工学系学域 循環環境学分野 環境化学・生化学プロセス工学教育研究分野 佐伯・貝出研究室 Dr. Saekiand Dr. Kaide's Laboratry |

<研究テーマ> 配管抵抗低減技術 −−界面活性剤を用いた流体輸送の省エネルギー |

|||

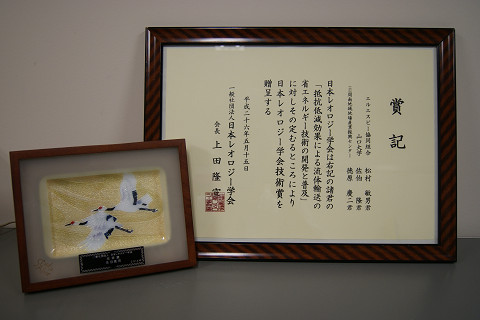

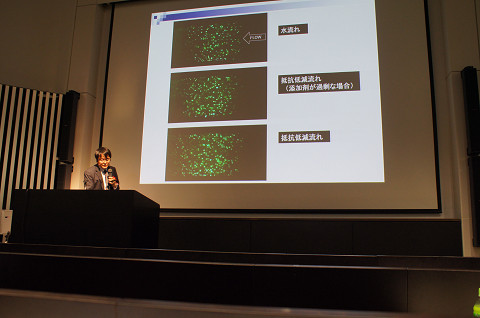

佐伯 隆准教授の研究グループが 日本レオロジー学会技術賞を受賞 環境化学・生化学プロセス工学分野の佐伯 隆准教授のグループが日本レオロジー学会技術賞を受賞しました。 界面活性剤を主成分とした添加剤によって水循環設備の輸送動力を低減する省エネルギー技術に関するもので、 エルエスピー協同組合、周南地域地場産業振興センターとの産学公共同研究で進めてきた研究です。 同グループはこれまで環境大臣賞をはじめ、複数の賞を受けていますが、今回の受賞はその後も実用化を進め、 首都圏の高層ビルや工場などの大規模な設備への適用したこと、および関連する研究成果が評価されました。 受賞式は5月15日に東京大学生産技術研究所で開催された日本レオロジー学会の年会で行われ、その後、佐伯准教授が受賞講演を行いました。   |

界面活性剤による抵抗低減技術の普及を図るため、これまで学会発表の他、様々な形でのプレゼン、宣伝活動をしてきました。その中で、この技術の欠点は何か?とか、○○というようなことが問題になるのではないのか、というご意見やご質問をしばしば受けました。それらは我々の産学官共同研究の中で当初から問題として捉えてきたもので、その予想が実際はどうなのか、問題がある場合にはどうするのか、ということを一つ一つ明らかにしていきました。それらは必ずしもアカデミックなものだけではなく、実績データやノウハウという形で蓄積されてきたものもあります。このような過程で、この技術は添加剤の開発に尽きるものではなく、適応する設備やその運転を詳細に理解し、定期的な管理をすることによって、安定でかつ最大限の省エネ効果が引き出せるものであることを実感してきました。 これらの技術やノウハウをここで全て明らかにすることはできませんが、よくある質問や不安に対し、いくつかをお答えするために以下のようにまとめてみました。 ●抵抗低減効果を適用する設備について 1)開放系と閉鎖(閉路)系 水循環設備には開放系と閉鎖(閉路)系があります。前者では開放式の冷却塔を含んだものが一般的で、様々な設備で広く利用されています。後者は熱源として吸収式冷温水発生器やターボ冷凍機、各種密閉式熱交換器を使用します。 本技術は界面活性剤を使用している関係上、開放系で使用すると発泡(=あわだち)するため、この系での使用はできません。これまで発泡しない(しにくい)界面活性剤や消泡剤との併用を検討してはいますが、実用化レベルまでには至っていません。 2)蓄熱設備 蓄熱槽を装備し、深夜の安価な電気を利用する熱循環設備では、蓄熱槽を持たない循環設備に比べて保有水量が格段に大きくなることから、配管抵抗低減剤を規定の濃度になるまで添加にはそれなりの初期投資が必要です。この場合、投資回収が10年を上回ることもしばしばあります。このような理由から、蓄熱槽を備えた設備への導入は行っていません。 ●配管抵抗低減剤について 1)界面活性剤の種類(カチオン系とノニオン系) 抵抗低減効果を示す界面活性剤にはカチオン系とノニオン系があります。カチオン系は対イオン(通常はサリチル酸ナトリウム)と共に使用します。一般にカチオン系の界面活性剤は殺菌効果があり、その対比からノニオン系は「環境に優しい」という記述がされることがあります。尤も、界面活性剤である以上は、ノニオン系でも川に放流できるほど安全というものではありません。 ヨーロッパでは界面活性剤全廃を唱える気風もあり、当初からカチオン系ではなく、ノニオン系を使用することを念頭に研究開発が行われてきました。実証試験として実際の水循環設備に添加された剤は生分解性があるものでしたが、そのことが逆に災いしました。長期使用の間に配管内のバクテリアによって剤が徐々に分解されていき、急に抵抗低減効果が失われて循環設備が停止するというトラブルが発生しました。 ノニオン系に比べれば、「毒性?」が高いカチオン系ですが、その成分は洗髪用のリンスと類似なものです。また、適用する水循環設備から、界面活性剤が漏れることはありません。ただし、ポンプの軸受けとしてシール水を利用している場合(これは多いのですが)、僅かながらも界面活性剤は系外に排出されることになります。この液は通常、下水(浄化槽)へ流れますが、シール水中の界面活性剤の濃度とその量からしても、また本来の「毒性」を考慮しても、浄化槽の汚泥の活性に影響するものでは全くありません。尚、LSP-01については、粒状活性炭などで吸着回収できることが分かっており、緊急時(災害によるビルの倒壊など)に備えて、常備しておけば万全といえるでしょう。 2)濃度管理の重要性 むしろ問題なのは、シール水で抜けていく溶液量は、膨張タンクなどから補給水という形で補充される(希釈される)ため、半年、一年というスパンでみると、界面活性剤濃度は低下していきます。低下の度合いはその設備のシール水量や保有水量によって異なりますが、最適な抵抗低減効果を保つためには界面活性剤の濃度分析、追加投入が不可欠になります。 3)耐久性 配管抵抗低減剤はどれくらい使用すると効果を示さなくなるのか、という耐久性を質問されることがあります。またシーズン毎(冷房、暖房)に入れ替えるのですか、という質問もあります。LSP-01について、以前、一年間循環使用した界面活性剤の分子構造を分析したことがありますが、変化は全くありませんでした。それでは、一度入れるとずっと使えるのか、ということになりますが、これは2)で説明したように系外への漏水で濃度低下が起こるので、その分だけを追加補充することになります。 4) 抵抗低減効果を阻害する水について 本技術を適用する場合には、かならず事前に循環水の分析調査を行います。それは、以下の場合、抵抗低減効果を阻害する可能性が考えられるからです。 1)従来より、市販の防錆剤を使用している剤によっては、管壁にスケールが付着することを防ぐため、アニオン系の分散剤を含んでいることがあります。LSP-01はカチオン系ですので、両者が静電的に結合し、ミセル形成を阻害する恐れがあります。 2)ノルマルヘキサン抽出物、端的に言えば油分の存在です。循環水に油分が混入する原因は、配管工事の際のねじ切り油が考えられます。界面活性剤は親油基をもっているので、油分と結合し、ミセル形成に影響することがあります。 3)赤水、スケールを多く含んだ設備は要注意です。設備の長年の使用で配管が腐食し、鉄、亜鉛、銅のスケールやイオンを多量に含み、循環水の変色が著しい水は適しません。この場合、配管抵抗低減剤を添加すると、界面活性剤の分散効果で管壁のスケールが剥離、分散し、さらに変色が激しくなることがあります。 循環水の水質検査と簡易的な抵抗低減試験で水質に問題がある場合は、循環水の入れかえや希釈、洗浄を行ってから、配管抵抗低減剤を添加します。 5) 防錆効果について 上で示したように、配管抵抗低減剤は市販の防錆剤との相性に注意が必要なため、抵抗低減効果を阻害しない防錆技術についての研究も行いました。この結果を受けて、LSP-01は鉄、銅、亜鉛に対して防錆効果を備えた抵抗低減剤となっています。 ●「抵抗低減流れ」の扱いについて 抵抗低減効果を示す界面活性剤水溶液は、ニュートン流体ではないことを忘れてはなりません。即ち、対象としている流体は非ニュートン流体であり、流れのせん断速度によって粘度が異なります。ようするに管の半径方向に粘度の分布ができることになり、流れの状態を表す無次元数であるレイノルズ数を簡単に求められません。レオロジーの教科書には、非ニュートン流体の粘度とせん断速度の関係を指数法則で表し、修正レイノルズ数を算出する方法が書かれていますが、この無次元数で乱流や層流を判別できるかというと、疑問があります。さらに、そもそも抵抗低減流れは乱流なのか、層流なのか、という問題もあります。 このような流れに関する基本的な定義や経験式が界面活性剤ではそのまま適用できず、そのことを忘れて、レイノルズ数やプラントル数、ヌッセルト数を持ち出して議論することに、まずもって問題があります。 さらに、この流体は非ニュートンであることのみならず、粘弾性流体であり、高い伸長粘度を持ち、溶液の濃度や組成、温度によって当然のことながら変化します。このような複雑なレオロジーは、溶液中のミセル構造の状態に起因するものと考えられます。 界面活性剤を添加すると粘度が下がるのか? (←下がるはずはない)という質問や、粘度が上がるのに抵抗が下がるのはなぜか?(←それが抵抗低減効果ですが) という疑問は、均一流体、ニュートン流体という概念からくるものです。 抵抗低減効果の発現メカニズムは、今もって議論されており、研究室でも毎年1〜2人はこのテーマを担当させています。 ●伝熱特性について 抵抗低減効果は、「流れの層流化」、とか、「層流から乱流への遷移の遅れ」といわれることから、層流化=伝熱の低下、と考えられて、空調機の能力低下についてしばしば懸念されます。 ちまたでは、伝熱低下の起きないDR剤というものがあるようですが、その資料には界面活性剤の濃度や添加条件などが全く示されていません(仮に濃度を最適量の2倍にすれば、粘度上昇により伝熱低下を引き起こす状況を作り出せますし、その逆もまたあります)。 LSP-01の導入実績において、伝熱に関するトラブルは全く起こっていませんが、その理由は、添加方法と濃度管理技術にあります。設備の保有水量を正確に把握し、適切な濃度で界面活性剤を添加し、それを維持することが伝熱特性を低下させず、且つDR効果を最大限に引き出すことになります。 参考文献 1) 佐伯 隆,吉田雄一,田中 直,小林周平,重村智史 「カチオン系界面活性剤による抵抗低減効果と暖房時の伝熱特性」 化学工学論文集,第39巻,第1号,pp.1-8 (2013) 2) (冷房実験の結果は投稿中) ●ノウハウ、実績の蓄積が鍵! 以上、よくある質問をもとに、本技術について少し踏み込んだ内容を書いてみました。お気づきになったと思いますが、我々の共同研究では当初から実機導入が先攻し、実験室での検討が後追いという感じで進んできました。1990年代から、抵抗減少効果に関する研究が我が国のみならず、海外でも盛んに行われたにもかかわらず、実機導入が進まなかったのは、上で挙げた懸念が払拭できなかったことによるものと思います。 抵抗低減効果の実証試験は、(財)周南地域地場産業振興センターの元、山口大学と徳山市(現、周南市)の中小企業の勉強会が発端で、地場産業振興センターの空調設備での実施が我が国初のものです。実用化の中で得られたノウハウも多く、今期で国内約180例を数える実績がこの技術の有効性を表しています。現在では都内の高層ビルや各種工場設備への導入も増えてきています。 今後は設備の設計・運転やメンテナンス業務、あるいはエスコ事業に組み込ま、さらに発展・普及していくものと考えています。 研究室の学生もやりがいを感じて、日々励んでいます。 |

|||